编者按:为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导青年学子在社会实践中厚植家国情怀、拓宽国际视野,在实践中受教育、长才干、作贡献,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,澳门六合彩内幕资料

组织开展2025年暑期社会实践活动。学院特推出系列报道,记录青年学子的实践情况与感悟。今天带来的是校级重点实践团队“赤潮新语践初心”浙江外国语学院赴外交部暨首都红色溯源社会实践团队纪实。

团队介绍

指导教师:苏宣丞

团队成员:2023日语2班陈家慧、2023日语3班吴熙晴、2023阿语2班关斯予、2023土语1班潘申雪、2023土语1班陈姿淇、2024韩语1班郝景诗、2022翻译3班陈婧涵 、2022法语1班王伊扬、2022金融1班吴其彦

7月14日至18日,“赤潮新语践初心”浙江外国语学院赴外交部暨首都红色溯源社会实践团队奔赴北京,开展了一场融合历史寻访、外交对话与使命思考的学习之旅。团队先后走进中国人民警察大学、毛主席纪念堂、北大红楼、东交民巷、中国人民抗日战争纪念馆、中国人民公安大学与中华人民共和国外交部,对话维和英雄、瞻仰革命遗迹、聆听外交箴言。实践队员们以语言为刃,解码新时代外交使命,在历史与现实的交汇中,深刻感悟语言的力量与新时代外语人的责任担当。

维和课堂:语言架起和平桥梁

7月14日,“赤潮新语践初心”实践团队走进中国人民警察大学中国维和警察培训中心,与维和警官康琳展开深度交流。康琳以“正直、专业、人性、谦逊、包容”十字箴言,系统阐释了中国维和部队在黎巴嫩扫雷排爆、非洲战地医疗救援等行动中,如何通过语言沟通化解文化隔阂、重建民生信任。当听到中国工兵19年排除万枚地雷、翻译组在复杂环境中精准传递指令的事迹时,队员陈家慧感慨:“语言不仅是工具,更是维护人类命运共同体的纽带。”团队现场观摩维和场景模拟,深刻理解“外语+ 专业”复合型人才在国际治理中的重要性。

红色印记:历史长河中的精神传承

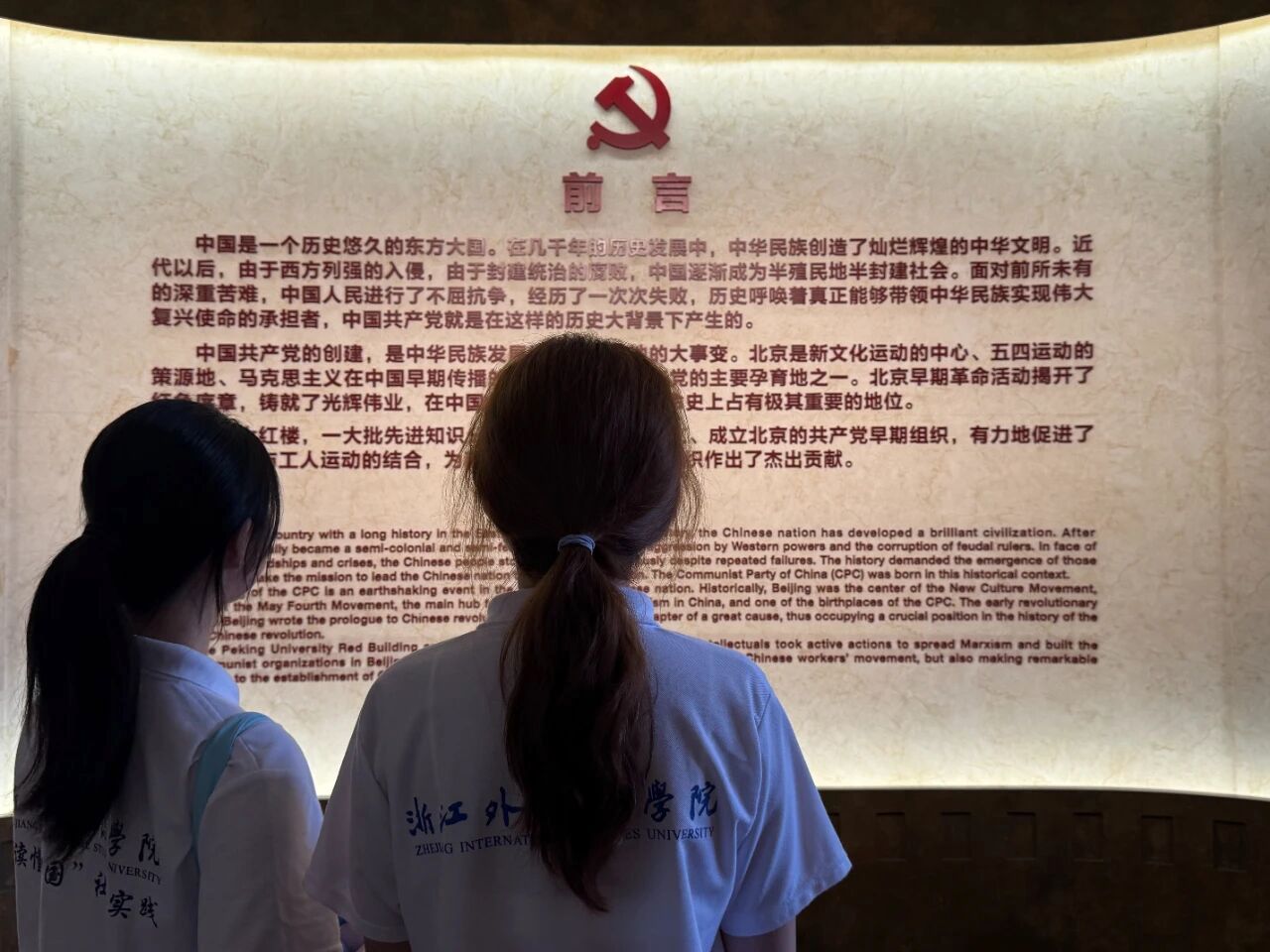

次日,实践团队沿着革命先辈足迹走访毛主席纪念堂、北大红楼与东交民巷。在毛主席纪念堂,展柜中《湘江评论》的创刊号与补丁睡衣形成强烈视觉冲击,工作人员介绍的“临终前数小时仍在批注文件” 细节,让队员们动容于共产党人的纯粹信仰。在北大红楼,李大钊办公室的煤油灯与《新青年》传抄本,重现了新文化运动时期思想碰撞的场景。站在东交民巷旧址,队员关斯予结合近代史指出:“从‘ 国弱被欺’到‘强国有译’,外语人始终是文明互鉴的关键力量。”

抗战实录:语言捍卫历史尊严

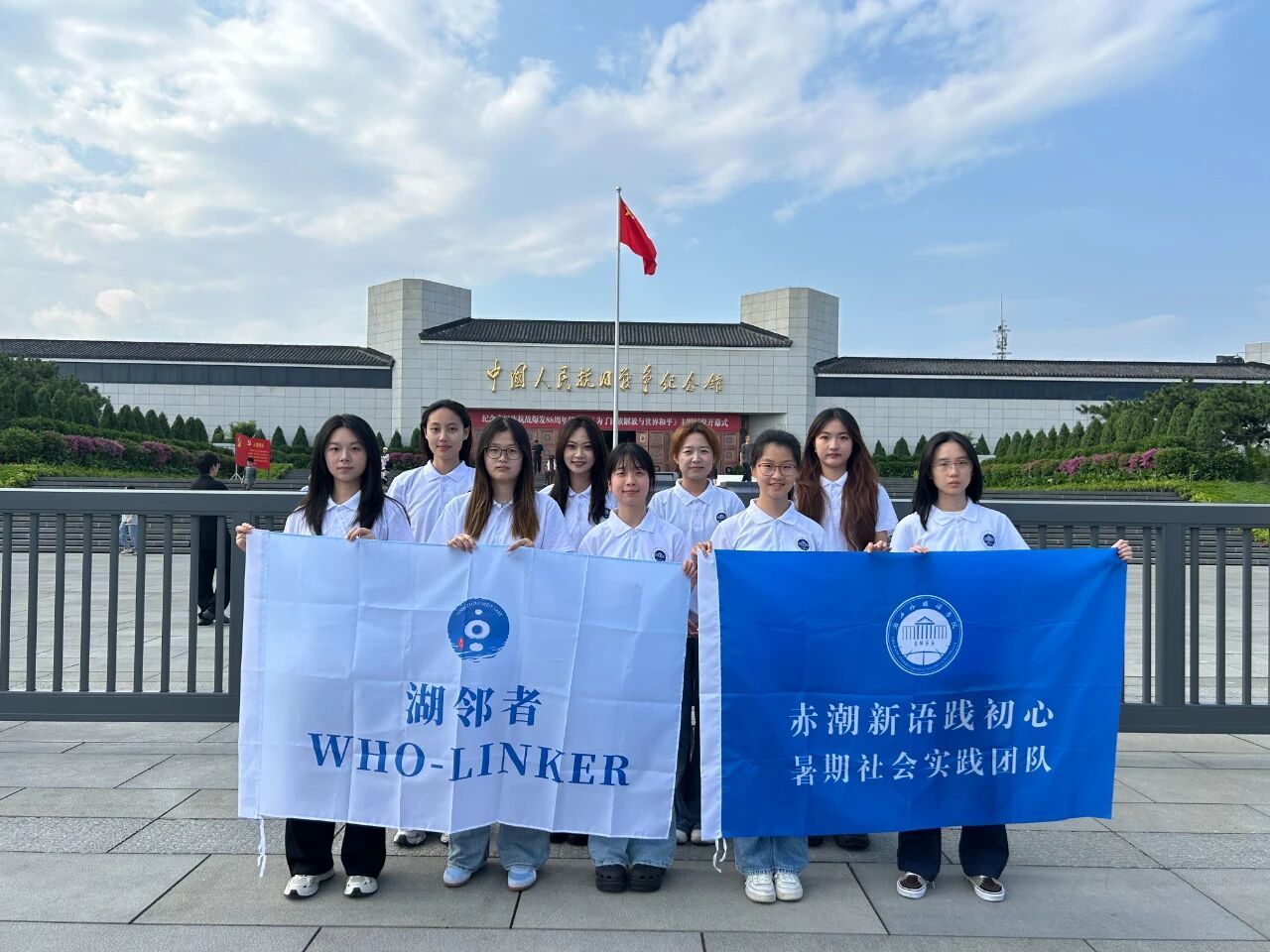

7月16日,实践团队在中国人民抗日战争纪念馆接受精神洗礼。侵华日军“南京陷落”画报与中国士兵“以骨筑墙”血书的对比展陈,揭露了战争暴行;赵一曼烈士绝笔信的数字化复原,让队员们泪目于家国大义。尤为震撼的是东京审判翻译组事迹:88名翻译历时两年处理400万页证据,用精准语言将战犯绳之以法。“历史记忆需要语言守护,这是我们的使命。”队员郝景诗在卢沟桥弹痕前坚定表示。

外交对话:专业能力与战略视野

7月17日,实践团队在中国人民公安大学与涉外警务学院原院长王莉座谈。王莉提出“强基础、宽口径” 人才培养路径,强调外语学子需掌握法律、网络安全等复合技能,主动对接“一带一路”建设需求。

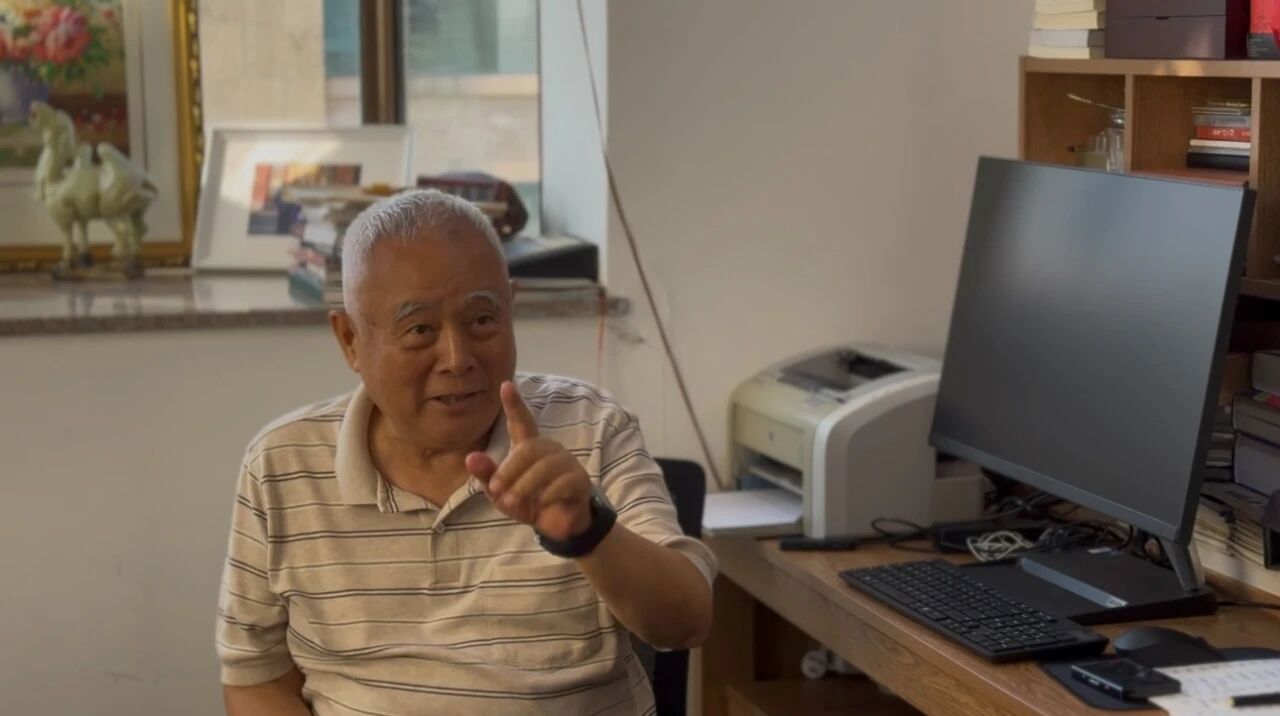

下午,前中国商务部西亚非洲司司长、援外司司长的王汉江先生以及曾在中国对外经济联络部、中国商务部、中国国际信托投资公司工作的司武玲女士在阿曼欧姆赛公司北京办事处分享经验:“语言是敲门砖,但持续学习与跨文化适应能力才是核心竞争力。”他们结合驻外经历,勉励队员以开放心态链接全球资源,在国际舞台讲好中国故事。

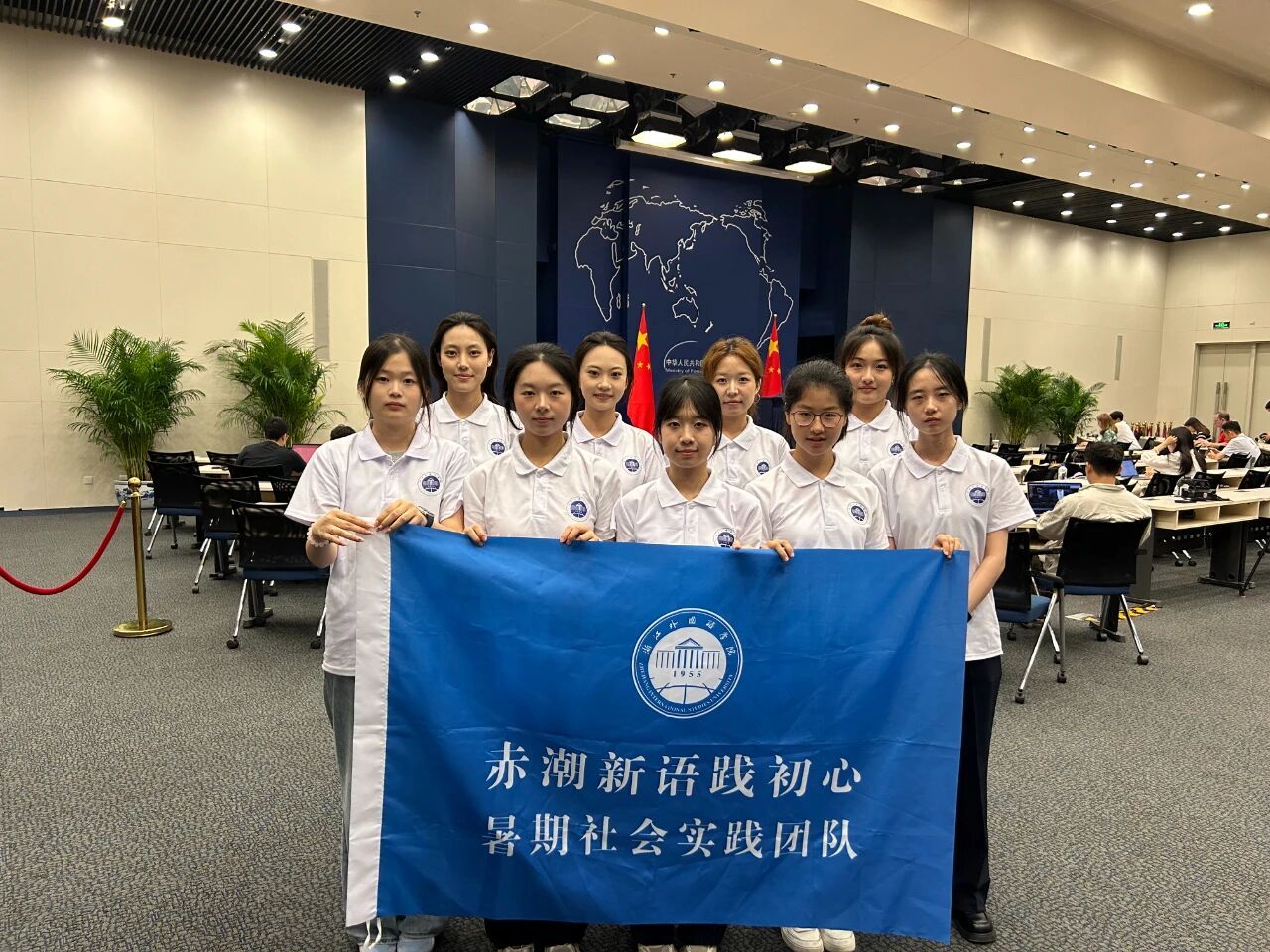

使命坐标:从蓝厅现场到外交征程

7月18日参访中华人民共和国外交部成为实践高潮。实践团队系统学习新中国外交从“另起炉灶”到构建人类命运共同体的发展脉络,在蓝厅见证例行记者会时,发言人林剑“用事实说话”的专业素养让队员吴熙晴深受触动:“语言在这里是捍卫国家利益的战略武器。”历史展厅中,从建国初期的外交文件到新时代的多边合作信物,清晰勾勒出中国外交的蜕变轨迹。队员潘申雪在留言簿上写道:“今日的外交自信,需要我们用语言能力与文化底蕴接续奋斗。”

行前蓄力:筑牢外交实践根基

为确保北京之行的实践成效,浙江外国语学院“赤潮新语践初心”实践团队在奔赴首都前,于浙江警察学院开展了系统性的维和外交知识与外事礼仪专项培训,为后续外交实践筑牢理论与技能根基。

培训中,业内专家结合多年维和实战经验,围绕维和任务的法律框架展开深度解析,从国际条约的适用边界到国际法惯例在具体行动中的落地场景,为队员梳理出清晰的法律逻辑;针对跨文化沟通中易出现的价值观冲突、习俗误解等问题,传授“尊重为先、共情为要”的沟通法则;并结合地区冲突、政治博弈等典型案例,详解政治风险的预判维度与分级应对策略,帮助队员构建起系统的风险处置思维。

杭州西湖风景名胜区管理委员会综合事务保障中心接待交流科工作人员、浙江外国语学院日语专业 2011 届校友丁露赟,则为队员带来了一场实用的外事礼仪培训。她从国际交往中的服饰搭配、仪容修饰等细节规范入手,解析不同场合位次安排背后的文化逻辑;聚焦跨文化沟通中的禁忌红线,强调以柔性表达化解认知差异;结合真实案例传授涉外突发状况与敏感问题的应对话术,让队员们掌握了高规格场合的交往准则。

这场“理论+实务”的行前培训,不仅让队员们深化了对全球安全治理与维和行动的认知,更提升了在外交场景中精准沟通、从容应对的专业能力,为在北京与维和警官、外交前辈等对象的深度互动做好了充分准备,让“外语+专业”的复合型素养在实践中更具底气。

实践启示:新时代外语人的双重担当

五天实践中,团队在历史与现实的对话中形成共识:外语学子既要锤炼“多语种+专业”的硬核本领,更需熔铸“家国情怀”的精神底色。正如指导教师苏宣丞总结:“当语言能力与国家战略同频共振,青年就能在文明互鉴中书写无愧于时代的青春答卷。”据悉,团队后续将推出《首都红色溯源实践手册》,把实践成果转化为朋辈教育资源,持续深化“大思政课”育人实效。